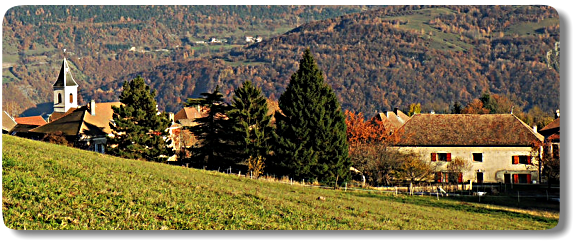

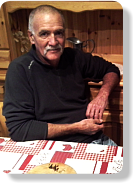

Paul et Maryse Riondet

Paul Riondet, 57 ans, est né d’une famille très

ancienne dont la présence ici remonte au 17ème

siècle. Il est le fils de Marcel Riondet, qui avait

écrit dans les années 50 le texte consacré à la

journée de battage, et peint ce paysage de la

Meije visible chez Jean-Claude et Simone

Sarrat. De son père, Paul a retenu ce sens de

l’esthétique de la nature qui fait de lui un

photographe plein de sensibilité.

Maryse son épouse est une Fanjat, la sœur

d’Alain, aussi une très ancienne famille du

plateau. Tous deux se connaissent donc depuis

leur enfance à la Salle, depuis qu’ensemble ils

allaient à l’école, d’abord sous la férule de

Madame Gorde, puis sous celle, bien plus stricte,

de Monsieur Gorde… Tout gamins ils

s’entendaient bien, et à 13 ans étaient déjà

toujours ensemble. Et aujourd'hui les voici…

Paul évoque ses souvenirs d’enfance avec son

père, avec qui il allait pêcher sur les rives du

Drac, qui à l’époque n’était pas domestiqué

comme maintenant. Le barrage de Commiers

n’existait pas encore, et c’était un vrai torrent,

dangereux, d’où son nom, Drac, qui veut dire en

effet dragon, parce qu’il en a pris des vies ce

méchant cours d’eau. Les crues étaient

phénoménales, on raconte que le Pont de Claix

avait été endommagé. Plus près de nous, Paul

se souvient qu’on traversait entre le ruisseau

d’Ars et la plage de Sarteur à l’aide d’une espèce

de bac rudimentaire, une nacelle suspendue à un

câble, sur lequel on se halait vers l’autre rive…

Mais qu’importaient les dangers, Paul et son père

y allaient pêcher aussi souvent que possible,

truites, barbeaux, chevesnes, suif également, et

le gamin apprenait ainsi les délices de la vie au

grand air.

Nous les enfants on était toujours mis à

contribution pour aider aux travaux des champs

et des fermes, comme le battage, auquel tout le

monde participait, mais aussi les vendanges.

C’était énorme, les vendanges. Tout le versant

du Drac, c’était planté en vignes, et on produisait

suffisamment pour vendre son vin. Le rouge

était un peu âpre, mais le blanc descendait

bien…

Pendant ce temps, Maryse était confiée durant

les vacances à sa grand-mère de Brignoud…

L’hiver, on skiait, parfois avec l’instituteur

mais pas seulement. Tous les enfants

ensemble, on commençait par damer la pente

sur la Cluze, en montant et descendant

plusieurs fois dans la neige jusqu’aux genoux

jusqu’à obtenir une belle pente bien tassée, bien

lisse, du coup la neige pouvait tenir bien plus

longtemps. L’autre pente, celle du pré

Faucherand, c’était pour les lugeurs. Tous les

soirs après l’école avant la nuit, on y était. Pas

besoin de gros équipements, avec toute cette

activité on n’avait pas froid…

Maryse : Je me souviens aussi du chasse-

neige, qui était tiré par des chevaux, c’était

mon père Amédée Fanjat qui menait

l’attelage. Ce n’était pas évident, quand la

neige était trop tassée, ça soulevait l’étrave

en bois, et il fallait y aller à la pioche, tout le

monde s'y mettait. Il y avait une vraie

solidarité des villageois entre eux.

Tous deux se souviennent du spectacle

qu’offrait la place devant l’école pendant les

récréations. Le nez collé aux barrières, les

gamins regardaient et écoutaient les dames

venues laver leur linge au bassin.

On voyait aussi les chevaux, se rappelle

Maryse, de gros percherons, et les vaches,

qui traversaient la place pour boire à la

fontaine.

Paul renchérit : Je me rappelle bien l’alambic,

on venait l'installer sur la place. C'était une

belle machine en cuivre montée sur une

charrette, chauffée avec du bois amené par

les clients eux-mêmes, en même temps que

le marc de raisin, les poires ou les pommes

dont on voulait tirer diverses gnôles. Je vous

explique pas les vapeurs qui nous

parvenaient aux narines…! L'alambic passait

tour à tour dans les villages de la région,

alors que maintenant les gens se déplacent

pour aller chez le bouilleur de cru avec leur

matière première.

Quand j'avais… je crois, cinq ans, j'ai vu ma

première pelle mécanique travailler, j'étais

fasciné par la puissance et le bruit de cet

engin qui éventrait la place du village, c’était

quand ils mettaient l’eau courante, il y avait

de la terre, des monceaux de cailloux, des

tranchées partout, c'était comme une scène

de guerre.

Qu'est-ce qui vous a marqués tous les

deux dans la vie du village à l'époque ?

Il y avait la fête, quand on tuait le cochon.

C’était le Yves Allard, le père de Michèle, qui

tuait la bête pour tout la famille. Chaque

famille ou presque avait un cochon, et on

partageait, on mettait la

viande dans des saloirs,

c'est une sorte de jarre en

terre cuite haute comme ça

(entre 40 et 60cm). C'était

l'unique façon de conserver la

viande à l'époque. Pas de

frigidaire, encore moins de

congélateur bien sûr.